作者简介:罗海平(1979—),男,四川南充人,博士,副研究员,主要从事粮食安全方面的研究。E-mail: 365472848@qq.com

基于粮食安全贡献度的FSP模型分析框架,从省际粮食供需平衡的角度测算中国粮食主产区对国家粮食安全的贡献,并探究了粮食主产区粮食供求格局的演变特征。结果表明:除2000—2003年粮食产量骤降造成粮食供给缺口外,1991—1999年、2004—2018年中国粮食主产区粮食盈余(调出量)呈“稳中有降—绝对增长”的U型变化趋势,历年粮食安全贡献度均高于85%,粮食主产区的粮食地位相对稳固。粮食主产区的粮食供求格局经历了省际间的分化和重组。一方面,粮食供给向中北部地区集聚,而南部地区粮食产需紧平衡,粮食供需错配严重;另一方面,粮食供需空间分异明显,2000年后黑龙江、河南、吉林3省的粮食安全贡献度合计达50%左右,而湖南、江西、江苏、河北、湖北、四川、辽宁7省的历年粮食安全贡献度均低于5%,粮食调出总量合计仅占粮食主产区粮食调出总量的10%~20%。

Based on the FSP model analysis framework of contribution rate to food security, the contribution rate of 13 main grain-producing provinces (autonomous region) to national food security in China was calculated and analyzed from the perspective of inter-provincial grain supply and demand balance, and the evolution characteristics of grain supply and demand pattern were explored in major grain-producing areas. It was shown that except for the grain supply gap caused by the sharp drop in grain output from 2000 to 2003, the grain surplus (export volume) in major grain-producing areas showed a “U”-shaped trend of “steady decline-absolute growth” from 1991 to 1999 and from 2004 to 2018. Over the years, the contribution rate to food security of the major grain-producing areas was higher than 85%, and the status was relatively stable. The main function of major grain-producing areas in China has undergone inter-provincial differentiation and reorganization. On one hand, grain supply was concentrated in central and northern regions, while the grain production and demand in the southern regions was tightly balanced, which resulted in a serious mismatch between food supply and demand. On the other hand, the spatial difference of grain supply and demand was obvious. Since 2000, the total contribution rate to food security of Heilongjiang, Henan and Jilin has reached about 50%. The contribution of Hunan, Jiangxi, Jiangsu, Hebei, Hubei, Sichuan and Liaoning to grain security over the years was less than 5%, respectively, and the total amount of grain transferred from the later seven provinces only accounted for 10%-20% of the total amount of grain-transferred from the major grain producing-areas.

粮食是关系国计民生和国家经济安全的重要战略物资。党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央提出了“ 确保谷物基本自给、口粮绝对安全” 的新粮食安全观。当前, 影响我国粮食安全的内外因素日趋复杂化。从农业资源效力来看, 城市化、工业化和石油农业的快速推进严重降低了耕地质量。2017年, 我国稻谷、小麦、玉米的平均化肥施用量达376 kg· hm-2, 远超世界120 kg· hm-2的平均用量和225 kg· hm-2的安全用量上限, 导致耕地对粮食安全的保障不具有可持续性[1, 2]。从粮食贸易的国际形势来看, 粮食交易的金融化、粮食使用的能源化强化了国际农业垄断资本对发展中国家粮食领域的渗透与控制, 给发展中国家带来极大的粮食安全隐患[3]。有鉴于此, 保障粮食安全一直是重大的国家战略!

我国粮食主产区由东北产区(黑龙江、吉林、辽宁)、华北产区(河北、内蒙古)、华东产区(山东、江苏、安徽)、华中产区(河南、湖北、湖南、江西)、西南产区(四川)共5个产区的13个省、自治区组成, 是我国粮食生产的核心区和粮食安全的重要保障区。2019年, 我国粮食产能达历史新高(6.638× 108 t), 其中粮食主产区的粮食产量占全国总产量的78.89%。因此, 要确保国家粮食安全, 势必要提升粮食主产区的粮食供给可持续性。辛岭等[4]从粮食产出、资源禀赋、物质装备、政策支持、可持续发展5个方面对我国粮食主产区的粮食综合生产能力进行评估, 认为粮食主产区的粮食综合生产能力逐年上升, 且远超全国平均水平。崔奇峰等[5]通过计算原粮产量、商品粮和粮食增产占比, 运用综合比较优势指数法对我国粮食主产区进行了研究, 认为粮食主产区具有规模优势, 且对我国粮食安全贡献明显。苏晓燕等[6]运用层次分析法, 构建了粮食安全指数, 分析评价了我国, 尤其是粮食主产区的粮食安全态势。此外, 马树庆等[7]基于粮食总产量、粮食人均占有量、粮食稳产系数、粮食贮藏系数和粮食商品率等评价指标对吉林省的粮食安全状况进行了研究; 李轩[8]基于粮食供需均衡态势, 从粮食的生产、仓储和消费等角度构建了区域粮食安全综合评价体系。

在探清粮食主产区粮食产能的基础上综合分析区域粮食供需状况, 对保障粮食安全至关重要。当前我国学者对粮食供需的研究主要从数量安全[9]、影响因素[10, 11, 12]、区域格局[13, 14]、预测[15, 16]和粮食自给率[17, 18]等方面展开。汪希成等[9]认为, 我国粮食消费需求增长的速度快于粮食供给增长的速度, 粮食产需仍处于紧平衡状态; 尹靖华等[16]基于ARMA模型(自回归滑动平均模型)、灰色预测等方法预测了我国2015— 2030年的粮食供需趋势; 杨明智等[18]比较了定额统计法、流向统计法和消费统计法3种粮食需求量测算方法, 认为流向统计法和消费统计法的计算结果较为准确。纵观现有研究, 关于粮食生产结构, 虽可通过区域粮食产量和粮食播种面积来表征, 但关于粮食消费结构的研究则争议较多。从测算方法来看, 部分学者采用定额统计法(参照《国家粮食安全中长期规划纲要》(2008— 2020年), 人均粮食需求量统一设定为400 kg· a-1)来计算粮食需求量[19], 忽视了粮食需求的时空差异, 易导致计算结果失真; 部分学者侧重于口粮、谷物等直接粮食消费量的测算, 而忽略了工业、饲料用粮等派生粮食的消费需求[20]; 而且, 关于消费统计法的换算比率也不尽相同[21], 而折算比的选取必须有理有据。进一步深入分析, 真正影响区域粮食安全保障能力的并不是粮食生产结构或粮食消费结构本身, 而是区域粮食供求耦合的空间匹配性; 因此, 在研究尺度选择上应具有时空跨度性, 在研究思路上应侧重于粮食供求的时空演化和耦合性分析。

众所周知, 我国粮食产销格局经历了从“ 南粮北运” 到“ 北粮南运” 的演变, 而粮食主产区的地位也经历了长期复杂的内部演化。因此, 本文在研究尺度上不再拘泥于全国或某一省(直辖市、自治区), 而是以13个粮食主产省、自治区作为研究对象, 分析其在长时间跨度(1991— 2018年)下的演变格局。在方法选择上, 一是采用消费统计法, 从口粮、饲料用粮、工业用粮和种子用粮等方面来研究不同时空领域内差异化的粮食需求状况; 二是结合各省、自治区粮食产能, 基于模型测算粮食主产区整体和局部的粮食调出量, 定位粮食主产省、自治区的粮食安全贡献度和粮食供求演变格局。旨在通过科学系统地测度和实证研究, 为相关政策更好地引导粮食主产区发挥对国家粮食生产的引擎作用提供借鉴与参考。

根据粮食供需情况将我国31个省(自治区、直辖市)分为粮食主产区、粮食平衡区和粮食主销区, 其中粮食主产区指长期以来粮食产量位列全国前13位的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、河南、安徽、江西、湖北、湖南和四川; 粮食平衡区指粮食生产基本自给的山西、广西、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆; 粮食主销区指经济相对发达, 人口密度高而粮食自给率低, 粮食需求缺口大的北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南。

从历年粮食生产状况来看(表1), 我国粮食产量总体呈螺旋上升趋势, 2003— 2015年粮食产量实现“ 十二连增” , 自2013年起历年粮食产量均突破6亿t。粮食主产区的粮食产量占全国粮食总产量的70%以上, 且自2000年起所占比重呈逐年上升趋势, 是支撑我国庞大粮食需求的中坚力量。粮食平衡区主要分布于中西部经济欠发达地区, 粮食产量占全国粮食产量的15%~20%(2003年除外), 所占比重呈倒U型变化趋势。粮食主销区分布于沿海地区, 工业化程度较高, 粮食产量占全国粮食产量比重较低且逐年下降, 粮食供需不匹配, 是我国主要的粮食消费区。因此, 侧重研究我国粮食主产区的生产条件和粮食产能状况, 对提升国家粮食安全保障能力、推动国民经济发展和巩固农业战略地位具有十分重要的意义。

| 表1 1991— 2018年我国区域粮食产量 Table 1 Regional grain output in China from 1991 to 2018 |

1.2.1 粮食需求量的测算

为明确国家粮食安全保障程度, 需进一步厘清我国粮食总需求量。我国粮食需求主要由口粮消费、工业用粮、饲料用粮、种子用粮、粮食损耗、粮食储备和出口等构成。现存统计资料未对我国粮食需求进行统计, 因此, 本研究参考薛平平等[22]、罗海平等[23]的测算方法, 在不考虑粮食储备和出口的情况下, 采用相应的折算方法测算全国粮食需求总量。

(1)口粮消费需求总量。又称居民基本粮食需求量, 可由城镇口粮需求量和农村口粮需求量加总得到, 其中城镇(农村)口粮需求量由城镇(农村)居民家庭平均每人粮食需求量乘以全国城镇(农村)人口数得到。《中国统计年鉴》(2013— 2018年)中城镇居民和农村居民的粮食统计量指的是原粮购买量。将原粮消费量按85%的比例折算成口粮消费量[23]。考虑经济和社会发展因素, 确定城镇居民在2005年前、后(含2005年)在家庭之外的用粮率分别为12%和20%, 农村居民在家庭之外的用粮率为4%[23]。

(2)工业用粮需求总量。指粮食作为原料或辅料进入工业生产性加工环节的需求量。结合我国工业用粮主要用途, 可通过白酒、啤酒、酒精和味精的耗粮率来估算工业耗粮量, 具体按照白酒(酒精度65%)2.3∶ 1、啤酒0.172∶ 1、酒精3∶ 1、味精3∶ 1的比例折算, 其他工业耗粮按上述4种用粮总量的25%计算[24]。

(3)饲料用粮需求总量。指满足畜牧业饲料供给所需消耗的粮食量, 可按料肉比折算:猪肉为2.3∶ 1, 牛羊禽肉为2∶ 1, 禽蛋为2.5∶ 1, 奶类为0.3∶ 1, 水产品为1∶ 1, 其中粮食饲料约占饲料总量的74%[22]。

(4)种子用粮需求总量。指播种粮食作物所需消耗的粮食量, 可按粮食作物播种面积来进行折算, 其中稻谷、玉米和豆类为75 kg· hm-2, 小麦为150 kg· hm-2, 其他粮食作物为225 kg· hm-2[25]。

(5)粮食损耗。鉴于粮食处理和运输中造成的粮食折损, 根据肖国安[25]的研究, 将我国粮食损耗总量按上述粮食需求量的2%进行折算。

将以上5项进行加合, 即可得到我国每年的粮食需求总量。

由于各地区居民的人均粮食需求量主要由收入和消费支出决定, 尤其是受食品消费支出的影响; 因此, 本文引入各地居民人均食品消费支出来反映粮食需求在地理空间上的差异性, 并根据国家粮食需求总量和人口比例测算区域粮食需求量。具体公式如下:

式(1)、(2)中:Fij为j年度i省、自治区的粮食需求总量; Fj为j年度的全国粮食需求总量; Pij为j年度i省、自治区的人口数; Pmij(Pnij)为j年度i省、自治区的城镇(农村)人口数; Pj为j年度的全国人口数; Cij为j年度i省、自治区的居民人均食品消费支出; Cmij(Cnij)为j年度i省、自治区的城镇(农村)居民人均食品消费支出; Cj为j年度我国居民人均食品消费支出。

1.2.2 粮食安全贡献度的测算

某区域的粮食安全贡献度是指该区域在满足自身粮食需求的基础上对区域以外地区的粮食安全保障能力。保障我国粮食安全的核心在于确保粮食产能, 为此, 粮食主产区不仅要满足自身需求, 还需发挥作为国家粮食安全主体功能区的战略作用, 为国家粮食安全保障提供有力支撑。本研究基于李福夺[26]提出的用于测算区域粮食安全贡献度的FSP模型, 探究13个粮食主产省、自治区对我国粮食安全的保障能力, 并评估其粮食可持续性供给能力, 进而提出相应的政策保障措施。

假定各省、自治区粮食产能在自给的前提下余粮均能顺利调出, 则粮食调出总量和粮食安全贡献度的计算公式可分别表示为

式(3)、(4)中:i为有余粮调出的省、自治区; n为有余粮调出的省、自治区的总数; j为不同年份; i* 为i省、自治区的部分区域; Tj为j年度我国粮食调出总量; Yij(Yi* j)为j年度i省、自治区(i* 区域)的粮食产量; Fij(Fi* j)为j年度i省、自治区(i* 区域)的粮食需求总量; Di* j为j年度i* 区域的粮食安全贡献度(%), 值越大, 表明对国家粮食安全的贡献度越大。

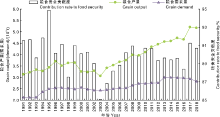

本文运用FSP模型, 测算了13个粮食主产省、自治区1991— 2018年对国家粮食安全的贡献度。各粮食主产省、自治区的历年粮食产量、需求量和粮食安全贡献度如图1所示。

| 图1 粮食主产区的粮食安全贡献度、粮食供给与需求状况Fig.1 Contribution rate to food security, and grain output and demand in major grain-producing areas |

从粮食供给来看, 1991— 2018年我国粮食主产区的粮食产量分别以1999年和2003年为拐点, 呈先增后减再增的趋势, 历年粮食产量均高于3× 108 t。具体来看, 自1991年经历粮价持续下降后, 我国粮食定价开始转向市场调节为主、宏观调控为辅的方式, 粮食单产连年提升, 1991— 1999年粮食主产区的粮食产能进入稳步提升阶段; 2000— 2003年, 受20世纪90年代粮食大幅增产影响, 粮食市场价格骤降, 其中, 小麦的市场价格更是低于总成本价格, 形成价格盆地, 种粮比较效益低下, 农民种粮积极性严重受挫。一方面, 农民通过玉米种植取代小麦种植来止损; 另一方面, 农民通过经济作物替代粮食作物来获利。受此影响, 2000— 2003年粮食播种面积占农作物播种总面积的比例低于70%, 2003年粮食主产区的粮食播种面积降至6 854.855万hm2, 相较于2000年下降459.427万hm2, 致使粮食产量波动下降, 到2003年粮食总产量探底, 仅为3.058× 108 t; 2004年后, 我国相继对稻谷、小麦制定最低收购价, 并对种粮农民实行直接补贴和农资综合补贴等惠农政策, 农民种粮积极性明显提升, 粮食主产区的粮食播种面积逐年增加, 粮食产量逐年快速攀升, 到2017年粮食总产达5.214× 108 t, 同比增长11.46%。

从粮食需求来看, 粮食主产区的粮食需求量呈逐年上升趋势, 且增幅明显小于粮食产量的增幅。其中, 口粮消费和饲料用粮占粮食总需求量的80%以上, 且呈现饲料用粮逐渐替代口粮消费的态势。1991年, 我国口粮消费和饲料用粮分别占粮食总需求量的62.76%和25.59%, 但到2018年这2项分别占31.39%和53.79%。主要原因在于, 我国居民食物种类日益丰富, 膳食结构更趋科学。我国种子用粮占粮食总需求量的比例为2.1%~3.6%, 近年来, 我国形成了以低耗种量的玉米替代高耗种量的小麦的长期发展演变格局, 使得我国种子用粮占比总体呈下降趋势。1991— 2015年我国工业用粮逐年上升, 由1991年的2.30× 107 t上升到2015年的8.19× 107 t, 增幅达255%; 2016— 2018年工业用粮略降, 这可能是因为我国用酒需求受中央八项规定和居民消费结构升级等因素影响而发生消费转移, 直接导致工业用粮有所下降。

总体来看, 我国粮食主产区的粮食安全贡献度与粮食需求量变化趋势基本一致。1991— 2018年间, 粮食主产区的粮食安全贡献度均高于85%, 其中有超过一半的年份粮食安全贡献度高于90%。与1991年相比, 2018年粮食主产区的粮食产量和粮食需求量分别增加了2.04× 108 t和8.98× 107 t, 具体表现为:1991— 2003年, 粮食主产区的粮食盈余稳中有降; 2004— 2018年, 粮食主产区的粮食盈余绝对值增加且增幅不断扩大。由此可见, 我国粮食主产区的粮食盈余呈现稳中有升的发展态势, 在我国粮食安全保障体系中发挥着中流砥柱的作用。

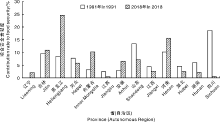

将我国13个粮食主产省、自治区按照地理空间位置分为东北、华北、华东、华中和西南5个子区间, 并按照粮食安全贡献度分级标准, 将各省、自治区的粮食安全贡献度分为5个等级:0~< 5%, 为低贡献度; 5%~< 10%, 为中低贡献度; 10%~< 15%, 为中等贡献度; 15%~< 20%, 为中高贡献度; ≥ 20%, 为高贡献度。粮食主产区1991年和2018年的粮食安全贡献度空间分异如图2所示。

| 图2 1991年和2018年粮食主产区粮食安全贡献度的空间分异图Fig.2 Spatial differentiation map of contribution to food security in major grain-producing areas in 1991 and 2018 |

从空间属性来看, 粮食安全贡献度在粮食主产区的分布规律表现为3个方面:一是粮食安全贡献度在空间上表现出明显分异的现象。2018年黑龙江省粮食安全贡献度最高, 达24.55%; 江苏省粮食安全贡献度最低, 仅为0.45%。二是粮食安全贡献度的重心集中向北方移动, 特别是偏向土壤相对肥沃、常住人口较少, 且工业发展缓慢的省、自治区, 出现“ 一家独大” 的情况。1991年, 东北产区和华北产区基本处于(中)低贡献度水平, 经过28 a的时空演变, 东北(华北)产区的粮食安全贡献度明显提升, 高于其他产区。从3大主粮品种的内部结构来看, 东北和华北产区均以玉米为主, 玉米产出占比均超过40%, 其次是稻谷或小麦。长江流域的江西、湖南、湖北、江苏、四川、安徽6省以稻谷产出占主导, 历年稻谷产量占比均在40%以上, 其中, 江西、湖北2省的历年占比超过90%。山东、河南2省以小麦和玉米为主。1991— 2018年, 玉米的超常规增长在粮食主产区表现明显, 自2002年起, 粮食主产区的玉米播种面积居各品种首位。2011年粮食主产区的玉米产量首次超过稻谷产量, 成为第一大产粮品种, 尤其是内蒙古、河北、辽宁、山东等省、自治区, 玉米占比的增幅达9%以上, 其中, 内蒙古1991年和2018年的玉米占比分别为56.83%和89.28%。粮食品种分布受不可替代性的资源禀赋的约束, 具有一定的区位特征, 这间接解释了粮食主产区粮食安全贡献度空间布局北移的原因。三是相邻区域之间的粮食安全贡献度有一定联系, 即在地理上相近的主产区, 它们在粮食安全贡献度上虽然体现出差距, 但不明显。各产区内部的粮食安全贡献度水平趋于一致。

近30 a来, 我国粮食主产省、自治区粮食地位的内部分化严重。从粮食供给长期走势来看, 可分为3个阶段:第1阶段, 1999年之前粮食主产区粮食产量的曲折攀升期; 第2阶段, 2000— 2003年粮食主产区的粮食产量急剧下降期; 第3阶段, 2004— 2018年粮食主产区的粮食产量稳步攀升期。各省、自治区历年对我国的粮食安全贡献度如表2所示。

| 表2 1991— 2018年粮食主产省、自治区的粮食安全贡献度 Table 2 Contribution rate to food security of major grain-producing areas from 1991 to 2018 |

2.3.1 粮食主产区分化重组:1991— 1999

20世纪90年代, 伴随着粮食作物种植面积“ 持续下降— 逐步回升” 的变化趋势和种植结构的不断调整, 我国粮食生产呈现“ 北上西进” “ 压粮扩经” 的总体格局, 北方和中部地区逐步成为新的增长中心, 13个粮食主产省、自治区的地位分化重组。

(1)粮食地位显著上升的有位于东北产区的黑龙江和吉林、华北产区的河北和内蒙古。其中, 黑龙江在粮食作物耕地面积增加和粮食单产提高等有利因素的推动下, 粮食生产量由1991年的2.164× 107 t提高到了1997年的3.105× 107 t, 增产9.402× 106 t, 贡献度涨幅达7.49百分点。吉林省除在1997年遭遇严重干旱, 致使粮食严重歉收, 贡献度同比下降以外, 其粮食安全贡献度均稳定在8%以上, 表现为局部小范围波动、总体增长明显。位于华北产区的河北和内蒙古一直保持着较高的粮食增产水平, 总体粮食安全贡献度从1991年的10.89%上升至1999年的15.49%。

(2)粮食地位逐年下降的有位于华中产区的湖北、湖南和江西, 以及西南产区的四川省。其中, 湖北和湖南早期的粮食安全贡献度均在5%左右, 但由于种粮比较效益低下, 湖北和湖南实行水稻种植“ 双改单” , 粮食播种面积占农作物播种总面积的比例均降至70%以下, 且占比呈逐渐下降趋势, 导致其在后期的粮食安全贡献度不理想。江西省工业基础薄弱, 耕地面积较少且可拓展性不强, 随着粮食需求的增长, 其粮食安全贡献度处于持续下降的状态。

(3)粮食地位不稳定, 逐年波动的有河南、山东、安徽和江苏。其中, 山东省地形复杂, 农业受灾频率高, 1992年和1997年受灾面积较大, 导致当年的粮食作物播种面积和粮食产量显著降低, 粮食安全贡献度降至9.70%和9.09%, 而其余年份则均保持11%以上的粮食安全贡献度。江苏省粮食单产节节攀升, 9 a间增加了1 288 kg· hm-2, 但其粮食作物播种面积从1991年的6.203× 106 hm2减少到1999年的5.829× 106 hm2; 与此同时, 人口的不断增长使得江苏省在这9 a间的自身粮食需求量增加, 粮食供给负担不断加重。因此, 江苏省的粮食安全贡献度走势不明。河南省属于人口大省, 粮食需求量巨大, 粮食产量的细微变动就能引起粮食安全贡献度的较大波动。

此外, 相对于其他粮食主产省、自治区, 辽宁省的粮食产量和粮食调出量较低, 始终保持着较稳定的粮食安全贡献度。

2.3.2 粮食主产区新格局形成:2000— 2018

2000— 2003年, 粮食主产区的粮食产量呈断崖式下降, 除吉林、黑龙江和内蒙古的粮食安全贡献度显著提升外, 其余各省的粮食安全贡献度均下降或明显波动, 10余年间首次需要依靠释放库存和进口来弥补粮食供给缺口。2004年后, 粮食主产区的粮食产量恢复性增长, 向好趋势明显, 粮食主产省、自治区的粮食地位逐渐稳固, 新的粮食供给格局基本形成。

(1)2004— 2018年, 粮食安全贡献度排名前3位的省份为黑龙江、吉林和河南。从早期来看, 高粮食安全贡献度的区域与高人口密度的区域相吻合, 但随着时间推移, 粮食生产表现出由农业劳动力密集型向技术密集型过渡的特点。东北地区人口密度低, 位于黑土区, 宜耕面积大, 土壤有机质含量极高, 为粮食生产提供了良好的条件, 为东北地区后续发力提供了基础。近年来, 在吉林省“ 增产百亿斤商品粮能力建设” 、黑龙江省“ 千亿斤粮食生产能力建设” 和哈尔滨“ 现代农业综合配套改革试验” 等一系列农业政策支持下, 东北三省还将继续发挥“ 粮食市场稳压器” 的作用。河南省2000年以来始终保持着较高的产粮水平。2018年河南省粮食产量为6 648.91万t, 比1991年增加了2.21倍, 粮食总产量仅次于黑龙江。这得益于河南省通过土地流转、中低产田改造和农业机械化普及带来的大量新增耕地资源和粮食种植效率提高。

(2)粮食安全贡献度较高的省、自治区有内蒙古、安徽、河北和山东。其中, 内蒙古依靠农业生物技术的普及和机械化种植, 显著提升了粮食作物的耐受力和单产水平, 有效克服了自然环境恶劣、沙漠化严重和水资源相对缺乏等不利因素的影响, 粮食生产更具效率, 粮食安全贡献度保持着上涨势头。安徽的农业后备资源并不充足, 而人口持续增长的压力更使得安徽人均耕地面积下滑, 所以安徽的粮食安全保障能力有待提高。山东的粮食安全贡献度处于下降状态, 仅2013— 2017年有所回升, 其粮食生产状况表现出不可持续性。

(3)2004年以来, 湖南、江西、江苏、湖北、四川、辽宁的历年粮食安全贡献度均低于5%, 合计粮食调出总量仅占粮食主产区粮食调出总量的10%左右, 2014— 2016年的调出量更是低于8%。这6省大多集中于长江流域或沿海地区, 工业化发展强势, 城镇化迅速推进, 部分农业用地受到挤占, 外加农业人口流失, 因此粮食供需状况不容乐观。其中, 湖南和湖北2省下降较为严重, 原因在于工业和城市用地外扩致使耕地面积增幅很小, 加之农民种粮积极性不高, 人口增速快于粮食增产速度, 导致粮食余量和调出量波动下降。四川省1998年洪灾以后, 大量推行退耕还林, 农村人口大量进城务工, 农村实际种植用地严重减少。与此同时, 四川的粮食需求量节节攀升, 使得四川省徘徊在满足自身粮食需求的边缘, 粮食安全贡献度无法保持早期的水平, 基本丧失了粮食外调地位。

(1)从粮食主产区的粮食产能来看, 除2000— 2003年受粮食市场价格骤降, 农民种粮比较效益低下、积极性不足, 以经济作物替代粮食作物的农业产业结构调整等的共同影响, 粮食播种面积快速下滑, 而粮食单产也处于较低水平, 在多因素的共同作用下粮食减产外, 1991— 2018年粮食总产量呈稳定上升态势, 2010年后粮食主产区的粮食产量占全国总产量的75%以上, 其余年份这一比例也均超过70%, 说明粮食主产区在保障我国粮食安全中发挥着中流砥柱的作用。但是, 部分粮食主产省也表现出粮食产能的不可持续性。湖北、湖南等省受工业和城市用地外扩等影响, 产粮能力并不突出, 粮食地位逐年下降。要进一步通过实施双季稻工程等措施, 提升区域粮食单产能力。安徽、山东、吉林等省的土地产粮能力严重透支, 粮食生产风险防控能力不足, 受自然灾害影响, 部分年份产量骤降。对这些省份:一方面, 要加快高标准农田建设, 提升农田粮食增产能力和抗灾能力; 另一方面, 要通过引进节水灌溉技术和调整粮食作物种植结构等措施, 扭转气候因素造成的不利影响, 巩固其粮食产能地位。

(2)从粮食主产区粮食供需情况来看, 相比于粮食产量总体性的增长, 粮食需求的刚性增长主要在于饲料用粮替代口粮消费的显著增长, 但粮食需求增长幅度明显小于粮食增产幅度, 主产区粮食盈余呈现出1991— 2003年稳中有降和2004— 2018年绝对增长的2个阶段的发展特征, 表明粮食主产区的粮食调出水平不断提升, 是国家粮食调配的重要生产基地。粮食主产区的粮食供给具有明显向中部、北方地区集聚的态势, 南方地区处于粮食产需紧平衡状态, 南北区域“ 粮食产能— 经济效益” 发展不均衡, 粮食供需错位严重。早期南“ 稻” 北运的格局被打破, 南方饲料工业迅速发展, 玉米需求量急剧扩张, 人地关系相对紧张。粮食需求路径由口粮为主转向饲料用粮为主, 稻谷和玉米两大主粮的流向需求同时发生逆转, 致使粮食跨区流通需求与日俱增。要通过政策支持和粮库智能化改造建设等措施, 逐步提高国家的粮食宏观调控能力, 促进粮食向人口密集、经济相对发达的缺粮区流动, 逐步改善南北区域粮食供需错配现象。

(3)从粮食安全贡献度的动态演化来看, 粮食主产区的粮食安全贡献度与粮食产量相适应, 分别以1999年和2003年为拐点, 呈现“ 曲折攀升期— 急剧下降期— 稳步攀升期” 的变化特征。各粮食主产省、自治区的粮食地位也经历了1991— 1999年的分化重组和2000— 2018年的新格局形成2个阶段。第一阶段中, 粮食地位显著上升的有黑龙江、吉林、河北和内蒙古, 粮食地位逐年下降的有湖北、湖南、江西和四川; 第二阶段中, 粮食安全贡献度排名前3位的省份为黑龙江、吉林和河南, 贡献度较高的有内蒙古、安徽、河北和山东, 而其余6省的贡献度均低于5%。华中产区一方面应在完善当前粮食补贴制度、加大农业生产投入的基础上, 探索新的农民权益保障措施, 调动农民种粮积极性; 另一方面, 要通过引入新技术和优质高产的早稻品种, 实行“ 单改双” , 并进一步降低粮食生产成本, 提高粮食生产的规模效益, 避免粮食地位的丧失。

(4)从粮食安全贡献度的空间分异来看, 2018年由高到低依次为东北产区> 华中产区> 华北产区> 华东产区> 西南产区。粮食主产区的历年粮食安全贡献度均高于85%, 其中, 东北产区的粮食安全贡献度最高, 是保障我国粮食安全的中坚力量; 华中和华东产区的粮食安全贡献度稳中有降, 主要受限于人口规模的扩张; 拥有丰富土地资源和成熟利用地膜等技术的内蒙古有力保障了华北产区的粮食安全贡献度; 位于西南产区的四川省基本丧失了粮食外调的地位。因此, 应分类指导不同产区进行生产生活建设。东北产区和华北产区应依托土地资源优势, 因地制宜建设大规模专业化粮食生产基地, 逐步走上规模化、商品化、绿色化之路。华中和华东产区要健全耕地保护和建设用地审批制度, 有效遏制农业非农化趋势, 提高种粮比较效益, 将提升饲料用粮效率和粮食生产效率并重, 推动粮食安全贡献度向稳中有质、稳中有进发展。

本文主要从粮食供需角度探究了我国粮食主产区粮食调出水平和供求格局演变, 分析了13个粮食主产省、自治区粮食安全贡献度的时空变化, 及其背后所隐藏的粮食安全保障的问题与隐患。但由于本文选所用模型并不涉及农业生态环境变化, 因而无法考查生态系统变化对粮食安全的影响。尽管如此, 本研究依然能为提升粮食主产区的粮食安全保障能力提供思路。

(责任编辑 高 峻)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|